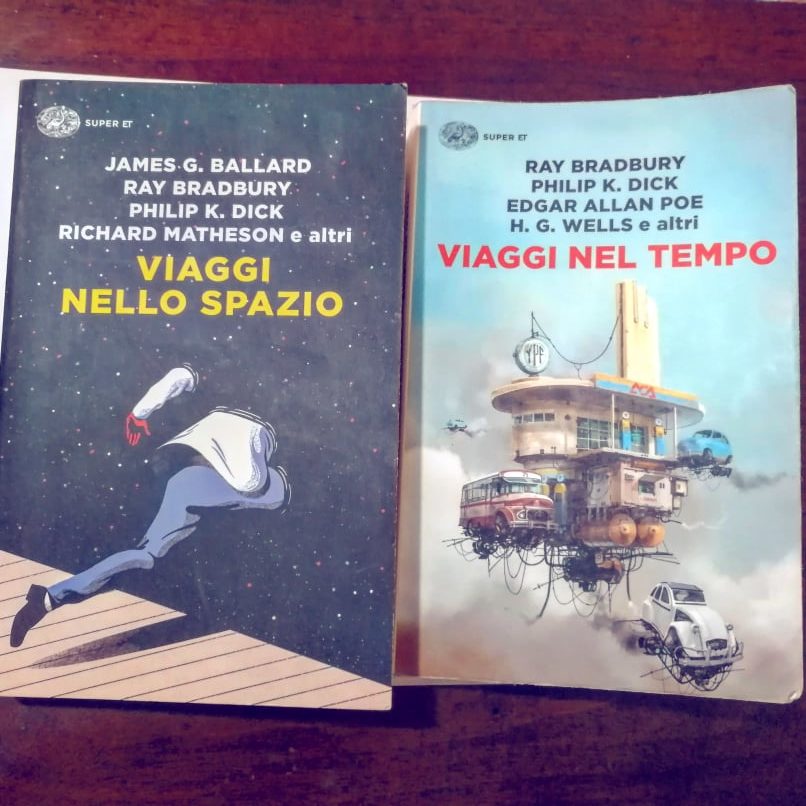

Intervista a Fabrizio Farina, curatore dei due volumi “Viaggi nello spazio” e “Viaggi nel tempo”, Einaudi.

Buongiorno Fabrizio e grazie per averci concesso un po’ del

suo tempo e del suo “sapere”. Abbiamo letto “Viaggi nello spazio” e “Viaggi nel

tempo” e li abbiamo amati da subito, entrambi. Li abbiamo scelti e poi letti perché,

sul nostro sito, stiamo approfondendo la tematica

del confine, di quanto sia giusto superarlo, di quanto i limiti spesso ci

condizionino e di quel che c’è oltre questi limiti, reali o immaginari che

siano. Superare, in qualche modo, tempo e spazio ci sembra la nuova

frontiera da raggiungere. Lei ci ha fatto sognare con i brani dei grandi scrittori selezionati che hanno raccontato nelle loro opere viaggi nel tempo e nello spazio appunto. In base a cosa li ha selezionati?

Nel caso dei volumi sul tempo, spazio e ora la Luna, il criterio è quello di selezionare dei racconti che trattino il tema in modo originale, che siano ben scritti, che raccontino l’argomento in maniera accattivante (cosa che fortunatamente nella letteratura di fantascienza non manca) e se si ha la fortuna di trovarli, anche dei racconti inediti che rendono l’antologia ancora più interessante e unica.

Lei è il curatore di questi due volumi. Cosa fa tecnicamente il curatore?

Il compito del curatore è scegliere i racconti in base al proprio gusto e sensibilità. Per farlo bisogna leggere molto, non solo con occhio critico ma immergendosi nelle atmosfere delle diverse storie in cui ci si imbatte. Farsi trasportare insomma dalla fantasia degli scrittori.

Secondo lei viaggeremo presto davvero nel tempo e nello

spazio? Se fosse possibile, lei partirebbe?

Nello spazio, come già sapete e seppur in modo limitato, ci siamo stati, il cosmonauta Jurij Gagarin il 12 aprile del 1961 fu il primo uomo nello spazio e 8 anni dopo la missione Apollo 11 porto Neil Armstrong e Buzz Aldrin a mettere piede sul suolo lunare. Il prossimo passo sarà portare l’uomo su Marte ed è questione di tempo, potrebbe già essere tra di voi chi porterà a termine questa impresa. Sul viaggio nel tempo nutro molti dubbi, a livello teorico alcuni scienziati sostengono sia possibile, ma in pratica è ancora impossibile. Anche se tutti noi si viaggia nel futuro, solo che lo si fa di secondo in secondo.

Si è divertito di più a viaggiare nel tempo o nello spazio,

scrivendo? Ma soprattutto, tempo e

spazio possono davvero essere distinti? Noi abbiamo chiamato il nostro sito Geostorie, proprio perché le storie

esistono nella geografia e viceversa. Può valere un po’ lo stesso discorso

per una sorta di spaziotempo?

È come chiedere se vuoi più bene a papà o mamma: diciamo entrambi, anche se forse i viaggi nel tempo per la loro natura tutta “inverosimile” mi hanno affascinato di più. Lo spazio e il tempo sono inscindibili, la loro correlazione oltre che teorica è anche pratica. Infatti si parla sempre di spazio tempo, le distanze spaziali si calcolano in “anni luce” che è una quantità di tempo.

Nei due volumi ci sono brani tratti da Bradbury, Dick, Poe, Salgari, Voltaire: immaginiamo lei ami tutti

questi scrittori, ma ce n’è uno che preferisce? Perché?

Amo Dick, per la sua capacità di prevedere il futuro, le invenzioni e le conseguenze che queste hanno sulla società. Di Bradbury mi piace la capacità di farti sentire dentro le avventure dei personaggi dei suoi racconti. Poe è un caso a parte, la sua scrittura la si ama a prescindere dalla storia che ti sta raccontando.

Le sue copertine

sono sempre bellissime, specie quella di “Viaggi nel tempo” con l’illustrazione

di Alejandro Burdisio. Quanto conta secondo lei la copertina in un libro? Lo

chiediamo alla persona giusta vista la sua esperienza come cover designer…

La copertina è la faccia del libro, quella con cui si presenta in pubblico, deve attirare, farsi vedere senza esagerare, deve incuriosirti al punto di prendere in mano il libro e farti entrare in contatto con l’oggetto.

Cosa bolle adesso in pentola? C’è qualche nuovo

lavoro in cantiere? Noi speriamo di sì, per poter viaggiare ancora insieme.

A giorni uscirà la terza antologia “Viaggi sulla Luna”, che raccoglie i racconti di autori di fantascienza come Ballard, Clarke e Heinlein e scrittori non propriamente del genere come Malerba, Landolfi e Buzzati, ma che ci portano, ognuno a suo modo, sulla Luna, a cinquant’anni dallo storico allunaggio avvenuto il 21 luglio del 1969.

Grazie.

Grazie a voi, ragazzi. Alla prossima.